- Hindi News

- Opinion

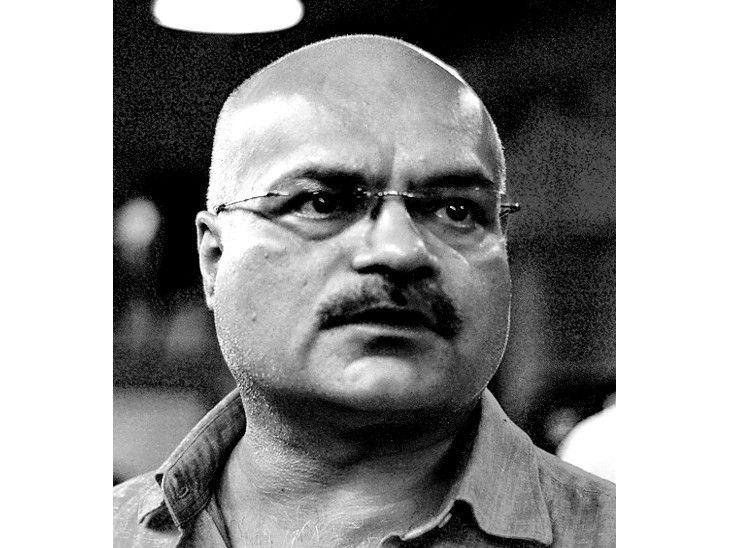

- Abhay Kumar Dubey’s Column Hindi Is Rapidly Becoming The Country’s Communication Language

6 घंटे पहले

- कॉपी लिंक

अभय कुमार दुबे, अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर

अगर मैं यह सवाल पूछूं कि क्या महाराष्ट्र में हिंदी के विरोध में आंदोलन हो सकता है, तो लोगों को मेरे सामान्य ज्ञान पर आश्चर्य होगा। क्यों न हो, कुछ दिन पहले ही तो ठाकरे बंधुओं द्वारा दी गई आंदोलन की धमकी के कारण राज्य सरकार ने अपना हिंदी संबंधी निर्णय वापिस लिया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज बाल गंगाधर तिलक होते तो क्या उन्हें यह देख-सुन कर अपनी आंखों-कानों पर यकीन होता?

और उनके द्वारा निकाले गए अखबार “हिंदी केसरी’ के सम्पादक माधवराव सप्रे इस बारे में क्या सोचते? सप्रेजी के अलावा बाबूराव विष्णु पराड़कर (जिन्होंने हिंदी को श्री, श्रीमती, राष्ट्रपति, मुद्रास्फीति जैसे शब्द दिए), लक्ष्मण नारायण गर्दे, राहुल बारपुते जैसे यशस्वी मराठीभाषी हिंदी सम्पादकों द्वारा तैयार की गई पत्रकारों की पीढ़ियां भी तो हिंदी-मराठी के उसी समीकरण द्वारा रची गई हैं, जो 11वीं से 17वीं सदी के बीच मराठीभाषी क्षेत्र के राजदरबारों में परवान चढ़ा था।

यह मराठी-हिंदी समीकरण शाहजी भोंसले, उनके महान पुत्र छत्रपति शिवाजी (जिनके नाम पर शिवसेना राजनीति करती है), उनके बेटे शंभाजी और फिर दिल्ली पर अधिकार करने वाले पेशवाओं तक जाता है। इनके दरबार हिंदी के विख्यात कवियों से भरे पड़े थे, जिनमें भूषण और मतिराम के नाम तो हिंदी के शुरुआती विद्यार्थी तक जानते हैं।

कौन नहीं जानता कि हिंदी और मराठी की 80% शब्द-सम्पदा समान है? व्याकरण-व्यवस्था एक-सी है। दोनों भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। उत्तर भारत का समृद्ध भक्तिकालीन अध्याय महाराष्ट्र से आए नामदेव जैसे संत कवियों की देन है और महाराष्ट्र की विचारणा और उसके कारण चला “सुधारणा’ का आंदोलन कबीरपंथियों, नाथों और सिद्धों के अंशदान का परिणाम है।

इस तरह के बहुत-से तथ्य मैं तमिल-क्षेत्र के बारे में भी दे सकता हूं, जो 1930 से ही हिंदी विरोध का गढ़ बना हुआ है। विरोधाभास यह है कि तीस के दशक में प्रेमचंद की कहानियों और उनके उपन्यास “सेवासदन’ के अनूदित-संस्करणों ने तमिलनाडु में जो धूम मचाई, वह “कामायनी’, “बाणभट्ट की आत्मकथा’, “नीला चांद’ और “राग दरबारी’ की तमिल पाठकों के बीच असाधारण लोकप्रियता के रूप में आज भी जारी है।

पूरा तमिल-प्रदेश गांधी द्वारा स्थापित दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारिणी सभाओं के दफ्तरों से भरा हुआ है। वहां दो उग्र हिंदी विरोधी आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन इनकी प्रचुर हिंसा और आगजनी के बावजूद इन कार्यालयों पर कभी एक पत्थर भी नहीं फेंका गया।

भारत के सामाजिक भाषाशास्त्र का यह एक स्थापित तथ्य है कि हिंदी के मौजूदा रूप की रचना एक राष्ट्रीय-सांस्कृतिक उद्देश्य से की गई थी। यह था एक महादेश की अत्यंत समृद्ध भाषिक विविधता को परस्पर जोड़ने के लिए हिंदी नाम का रेलवे जंक्शन बनाना, जिसके विशाल प्लेटफॉर्म पर सभी भाषाओं की ट्रेनें रुक सकें और उनके मुसाफिरों की एक-दूसरे से मुलाकात हो सके।

साठ के दशक में ही बलदेव राज नायर ने अपने लेख “हिंदी एज लिंक लैंग्वेज’ में यह कालजयी सूत्रीकरण किया था। नायर ने दिखाया कि हिंदी एक अखिल भारतीय सम्पर्क-भाषा के रूप में विकसित हो सकती है। हिंदी की साहित्यिक प्रतिष्ठा को भाव न देने वाले गैर-हिंदी साहित्यकार भी अपनी रचनाओं के हिंदी में प्रकाशन के लिए साहित्य अकादेमी पर दबाव डाल रहे हैं।

वे हिंदी-क्षेत्र में बिकना चाहते हैं। अगर कोई मलयालम का एक उपन्यास पंजाबी में छपना चाहता है, तो वह उसके हिंदी अनुवाद का पंजाबीकरण करके वहां के पाठकों तक पहुंच सकता है। नायर ने देखा कि हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच साहित्यिक विनिमय की एजेंसी बनती जा रही है।

देश के सभी हिस्सों में हिंदी की मौजूदगी किसी सरकारी आदेश का फल न होकर एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। ओडिशा के राउरकेला स्टील प्लांट में काम करने वाले अंग्रेजी न जानने वाले मजदूर आपस में हिंदी में बात करते हैं न कि ओड़िया में। मुम्बई की सार्वदेशिकता ने एक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है।

अंडमान में रहने वाले हिंदी, मलयालम, बंगाली, तमिल और तेलुगुभाषी लोगों ने आपसी सम्पर्क के लिए हिंदी को ही अपनी भाषा बनाया है। हिंदी फिल्मों की वजह से लोगों की हिंदी-जानकारी के स्तर में भी वृद्धि हुई है। रेडियो सीलोन और विविध भारती द्वारा प्रसारित किए जाने वाले फिल्मों के गीत-संगीत को इस भाषा के प्रसार का श्रेय दिया गया। राजनीति के कारण हिंदी का जो भी विरोध होता रहे, सामाजिक क्षेत्र में वह तेजी से अखिल भारतीय सम्पर्क-भाषा बनने की तरफ बढ़ चुकी है। इस हकीकत को नजरअंदाज करके हम अपना नुकसान ही कर सकते हैं।

राजनीति के कारण हिंदी का जो भी विरोध होता रहे, सामाजिक क्षेत्र में वह तेजी से अखिल भारतीय सम्पर्क-भाषा बनने की तरफ बढ़ चुकी है। इस हकीकत को नजरअंदाज करके हम अपना नुकसान ही कर सकते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

![Co-Goldguard for iPhone 7Plus/8 Plus Case with Screen Protector [Shockproof] [Dropproof] [Dust-Proof] 3 Layers Heavy Duty Protection Phone Cover for iPhone 8 Plus & 7 Plus 5.5 (BlackOrange) Co-Goldguard for iPhone 7Plus/8 Plus Case with Screen Protector [Shockproof] [Dropproof] [Dust-Proof] 3 Layers Heavy Duty Protection Phone Cover for iPhone 8 Plus & 7 Plus 5.5 (BlackOrange)](https://digihuntzz.com/wp-content/uploads/2025/07/61dylkDN9TL._AC_SL1500_.jpg)