- Hindi News

- Opinion

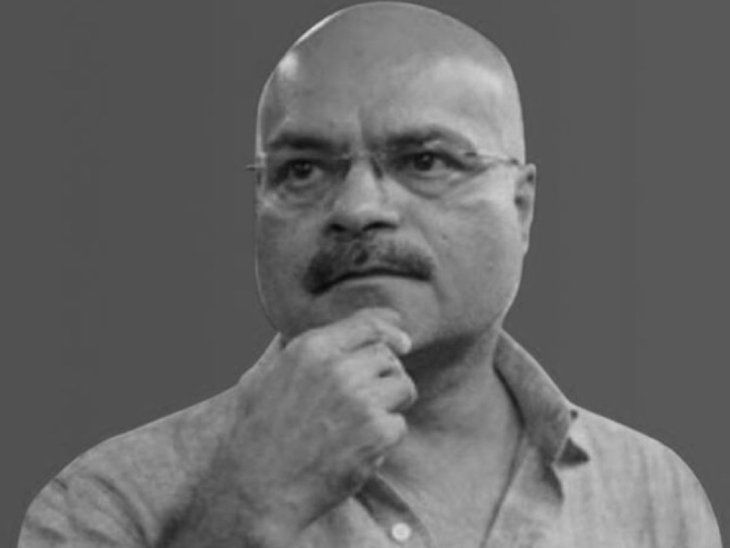

- Abhay Kumar Dubey’s Column Have We Paid Attention To The Questions Of JP Movement?

5 घंटे पहले

- कॉपी लिंक

अभय कुमार दुबे, अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर

इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में अपनी कुर्सी बचाने के लिए थोपे गए आपातकाल की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। मैं, मेरे पिता और मेरा परिवार भी आपातकाल में राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार रहा है। लेकिन क्या आपातकाल से हमने, हमारे नेताओं ने और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली ने कोई सबक सीखा है?

इस सवाल का जवाब आपातकाल में जेल गए लोगों के अनुभव से पैदा हुई तल्खी से परे जाता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आपातकाल लगाने की नौबत जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले 1974 के आंदोलन की बदौलत आई थी। इस आंदोलन के मर्म में लोकतांत्रिक राजनीतिक सुधारों का प्रश्न था। आज हम चाहें तो इस प्रश्न को इस रूप में समझ सकते हैं कि उस जमाने के आंदोलनकारी छात्र और युवा पूछ रहे थे कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए?

अगर वह अच्छे प्रतिनिधि की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता तो क्या जनता को अपने प्रतिनिधि की वापसी का अधिकार नहीं देना चाहिए? क्या चुनाव में होने वाले राजनीतिक भ्रष्टचार को नियंत्रित करने वाली संहिताएं नहीं बननी चाहिए? क्या पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होना चाहिए? क्या सत्ता पाने के लिए धनबल और बाहुबल का उन्मूलन करने के संस्थागत बंदोबस्त नहीं होने चाहिए? क्या धर्म और जाति के आधार पर वोटों की गोलबंदी पर रोक नहीं लगनी चाहिए?

आपातकाल के बाद भी कांग्रेस 19 साल सत्ता में रही है। भाजपा भी 17 साल सत्ता भोग चुकी है। हर तरह की क्षेत्रीय पार्टी किसी न किसी रूप में प्रदेश या केंद्र में कभी न कभी सत्ता प्राप्त कर चुकी है। क्या इनमें से कोई पार्टी आज कह सकती है कि उसने जेपी आंदोलन द्वारा उठाए गए सवालों पर कभी गौर किया है, या उनके आधार पर अपने घोषणापत्र बनाए हैं?

वास्तविकता में जो हुआ, वह उस आंदोलन के शब्दों और भावनाओं का ठीक उल्टा है। पिछले पचास साल में भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आई है। 1975 में पक्ष हो या विपक्ष, चुनाव आयोग एवं अन्य वैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं करता था। पत्रकार का मुख्य काम सत्ता से सवाल पूछना था, न कि वह उसे क्लीन चिट देते हुए विपक्ष को कोने में धकेलता हुआ दिखता था। अर्थव्यवस्था के जो भी आंकड़े होते थे, उन पर कोई संदेह नहीं करता था।

आपातकाल के महीनों को छोड़ दिया जाए तो संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक और स्वस्थ विचार-विमर्श पर आधारित थी। विपक्ष-मुक्त भारत बनाने के दावे खुलेआम नहीं किए जाते थे। कॉर्पोरेट पूंजी सत्ता की संरचनाओं को नियंत्रित करते हुए नहीं देखी जाती थी। पार्टियां अपना सांगठनिक विस्तार दलबदल के जरिए नहीं करती थीं। एक राज्यसभा चुनाव में सौ करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राजनीति से जुड़े प्रभावशाली लोग आपराधिक प्रकरणों में लिप्त दिखाई देंगे, सोचना भी कठिन था।

क्या यह अजीब नहीं लगता कि लोकतंत्र के चौतरफा विकृतीकरण के इस भीषण दौर में आपातकाल के दौरान जेल गए लोग स्वयं को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अग्रदूत के तौर पर पेश करते हैं? जो लोग तब जेल में थे (चाहे वे पत्रकार हों या नेता), उन्होंने लोकतंत्र को समृद्ध करने की दिशा में कदम उठाया है? आपातकाल का जो राजनीतिक इतिहास पेश किया जा रहा है, वह भी तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है। 1977 में इंदिरा गांधी अलोकप्रिय जरूर थीं, लेकिन केवल उत्तर भारत में। दक्षिण ने उस चुनाव में भी कांग्रेस को 150 से ज्यादा सीटें दी थीं। सत्ताच्युत हो जाने के बावजूद कांग्रस को 34.52% वोट प्राप्त हुए थे। यानी, 2014 में भाजपा की जीत से भी अधिक।

आपातकाल के ढाई साल बाद कांग्रेस 353 सीटें जीतकर सत्ता में लौट आई। उसे 42.69% वोट मिले, जो भाजपा को आज तक नहीं मिले हैं। तो क्या वास्तव में देश की जनता ने 1977 में नागरिक आजादियों के छिन जाने से नाराज होकर वोट दिया था? क्या वह वोट इमरजेंसी-विरोधी था, या उसका चरित्र महज नसबंदी विरोधी था? कांग्रेस केवल उन्हीं इलाकों में हारी थी, जहां जबरिया नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया था।

इसी से जुड़ा व्यापक प्रश्न है कि क्या आमजन को अपनी राजनीतिक आजादियां उतनी ही और उसी तरह से प्यारी हैं, जिस तरह हम सिद्धांतत: मानना पसंद करते हैं? सच यह है कि इमरजेंसी से किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। न उन्होंने जिन्होंने लगाई थी, न उन्होंने जिन्होंने तथाकथित दूसरी आजादी के लिए संघर्ष किया था। अब भी मौका है कि इमरजेंसी के कड़वे अनुभव की रोशनी में हम अपनी लोकतांत्रिक संहिताओं को दोबारा लिखने पर गम्भीरतापूर्वक विचार शुरू कर दें।

- अब भी मौका है कि इमरजेंसी के कड़वे अनुभव की रोशनी में हम अपनी लोकतांत्रिक संहिताओं को दोबारा लिखने पर विचार शुरू कर दें। अगर हमने ऐसा न किया तो हमारा लोकतंत्र एक आत्माविहीन शरीर जैसा ही रहेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

![Rayboen for Samsung Galaxy S23 Plus Case Magnetic, [Compatible with Magsafe] Protective Slim Fit Skin Feel Phone Cover for S23+ Plus with Translucent Hard Back & Soft Edge, Matte Green Rayboen for Samsung Galaxy S23 Plus Case Magnetic, [Compatible with Magsafe] Protective Slim Fit Skin Feel Phone Cover for S23+ Plus with Translucent Hard Back & Soft Edge, Matte Green](https://digihuntzz.com/wp-content/uploads/2025/07/71WnMtyMffL._AC_SL1500_.jpg)